だいぶ前にGitHubのアカウントは作成していたもののこれまでちゃんと使ってみたことはなかった。

しかし今回BEAR.Sundayを勉強しはじめてtypoを発見したり解決できない問題にぶちあたったりとしている状況の中pull requestやらissueのopenやらをやってみた。

その際に以下のサイトを参考にさせていただいた。

まだGitをちゃんと使えるようになれていないし、GitHubについてもわからないことだらけではあるものの今回思ったことは、「手を動かしてみないとなにも理解できない。」ということだった。

2012年7月12日木曜日

2012年7月10日火曜日

BEAR.Sundayのphpunitの実行

先日からいじりはじめたBEAR.Sundayにはしっかりとunittestが書かれており動作確認の意味でもこのテストの実行はとても重要なものだと思われる。先日もインストール後にはphpunitを実行してオールグリーンを確認していた。

BEAR.Sundayのことを教えてくれたNEKOGETさんがmysqlのrootにパスワードが設定してあるとテストが通らないということを云ってたのでちょっと調べてみた。

2012/7/12 追記

※ MySQLのrootにパスワードが設定されている場合の対処法が本体の方で修正が入りました。

http://code.google.com/p/bearsunday/wiki/Install をご参照ください。

ざくっと上記7つのファイルに対してrootのパスワードを設定しないとphpunitがEとSの嵐になってしまう。

前者5つは"password"後者2つは'password'という形での設定が必要となるようだ。

私はmysqlにまったくもって慣れていないのでrootのパスワードの設定やパスワードリセットに苦労したのは云うまでもないw

ちなみにmysqlのrootパスワードの設定方法は

のような感じで行う。

またパスワードクリアについては

な感じでいけるので備忘録。

BEAR.Sundayのことを教えてくれたNEKOGETさんがmysqlのrootにパスワードが設定してあるとテストが通らないということを云ってたのでちょっと調べてみた。

2012/7/12 追記

※ MySQLのrootにパスワードが設定されている場合の対処法が本体の方で修正が入りました。

http://code.google.com/p/bearsunday/wiki/Install をご参照ください。

./tests/PagingQueryTest.php: $this->pdo = new \PDO("mysql:host=localhost; dbname=blogbeartest", "root", "");

./tests/PagerTest.php: $this->pdo = new \PDO("mysql:host=localhost; dbname=blogbeartest", "root", "");

./tests/DoctrineDbalAdapterTest.php: $this->pdo = new \PDO("mysql:host=localhost; dbname=blogbeartest", "root", "");

./apps/sandbox/tests/PageBlogPostsTest.php: $pdo = new \PDO("mysql:host=localhost; dbname=blogbeartest", "root", "");

./apps/sandbox/tests/AppPostsTest.php: $pdo = new \PDO("mysql:host=localhost; dbname=blogbeartest", "root", "");

./sandbox/scripts/test.config.php: 'password' => null,

./sandbox/scripts/test.config.php: 'password' => null,

ざくっと上記7つのファイルに対してrootのパスワードを設定しないとphpunitがEとSの嵐になってしまう。

前者5つは"password"後者2つは'password'という形での設定が必要となるようだ。

私はmysqlにまったくもって慣れていないのでrootのパスワードの設定やパスワードリセットに苦労したのは云うまでもないw

ちなみにmysqlのrootパスワードの設定方法は

# mysql

mysql> SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('hoge');

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> quit

のような感じで行う。

またパスワードクリアについては

# killall mysqld # /usr/bin/mysqld_safe --user=root --skip-grant-tables & mysql mysql mysql> update user set Password=null where Host='localhost' and User='root'; mysql> quit # /etc/rc.d/init.d/mysqld restart

な感じでいけるので備忘録。

2012年7月9日月曜日

BEAR.Sundayをインストールしてみた。(1)

NEKOGETさんからおもしろそうと勧められたPHPのフレームワークBEAR.Sundayを試してみる。

当初Ubuntuにインストールを試みたのだが途中からcomposerによる外部ライブラリのインストールが上手くいかなくなってしまいFedora17に入れてみた。

Fedora-17-x86_64-DVD.isoをVMWare環境にインストールを敢行。

○仮想マシン設定

メモリ2GB

プロセッサ4コア Intel VT-x/EPTまたはAMD-V/RVIを仮想化にチェック

ネットワークアダプタ ブリッジ

ディスク 20GB

CD/DVDにisoイメージをマウント

ディスプレイモニタ設定を指定 解像度1024x768

ディスプレイモニタを指定しないとFedoraのインストーラ下部のボタンが表示されなかった。

パッケージ選択でソフトウエア開発のデフォルトインストールを行ないGnome環境を構築。

vmware-toolsをインストールしyum updateを実行し最新環境に再起動。

Fedora17のベース環境が出来たところでapache2やmysqlそして必要なパッケージを導入しておく。

curlでcomposerのインストーラを取得してphpコマンドに渡しcomposer.pharをインストールした。

sandboxアプリのtmp, logディレクトリの権限を変更しておきます。

auto_discoverをonにして 新規チャネルを自動的に探すように設定。

アプリ用DB blogbearとテスト用DB blogbeartestをCREATEする。

起動時に指定したweb.phpがhttp://localhost:8088/へのアクセスで表示される。ページ内にあるリンクからHelloworldを表示する。

ちゃんとHelloWorldページが表示された。

当初Ubuntuにインストールを試みたのだが途中からcomposerによる外部ライブラリのインストールが上手くいかなくなってしまいFedora17に入れてみた。

Fedora-17-x86_64-DVD.isoをVMWare環境にインストールを敢行。

○仮想マシン設定

メモリ2GB

プロセッサ4コア Intel VT-x/EPTまたはAMD-V/RVIを仮想化にチェック

ネットワークアダプタ ブリッジ

ディスク 20GB

CD/DVDにisoイメージをマウント

ディスプレイモニタ設定を指定 解像度1024x768

ディスプレイモニタを指定しないとFedoraのインストーラ下部のボタンが表示されなかった。

パッケージ選択でソフトウエア開発のデフォルトインストールを行ないGnome環境を構築。

vmware-toolsをインストールしyum updateを実行し最新環境に再起動。

Fedora17のベース環境が出来たところでapache2やmysqlそして必要なパッケージを導入しておく。

$ sudo yum install httpd mysql-server git curlapache2とmysql-serverを起動し、自動起動の設定を行い動作確認。

$ sudo systemctl start httpd.service $ sudo systemctl enable httpd.service ln -s '/usr/lib/systemd/system/httpd.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' $ sudo systemctl start mysqld.service $ sudo systemctl enable mysqld.service ln -s '/usr/lib/systemd/system/mysqld.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysqld.service'php関係のパッケージを導入。以下のものでおそらく事足りるかと思われる。

$ sudo yum install php php-mbstring php-pear php-pecl-apc php-xml php-mysql php-pecl-xhprofそしてphp.iniを編集。

$sudo vi /etc/php.ini default_charser = UTF-8 date.timezone = Asia/Tokyo mbstring.language = Japanese mbstring.internal_encoding = UTF-8 mbstring.http_input = pass mbstring.http_output = pass mbstring.encoding_translation = Off bstring.detect_order = auto mbstring.substitute_character = none; bstring.func_overload = 0 mbstring.http_output_conv_mimetype= apc.enable_cli = 1 xhprof.output_dir = /tmp上記を設定し、phpのバージョンを確認。

$ php -v PHP 5.4.4 (cli) (built: Jun 14 2012 17:00:36) Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend TechnologiesホームディレクトリにとりあえずBEARディレクトリを作成してgithubよりclone。

$ mkdir BEAR $ cd BEAR/ $ git clone git://github.com/koriym/BEAR.Sunday.git Cloning into 'BEAR.Sunday'... remote: Counting objects: 5747, done. remote: Compressing objects: 100% (1923/1923), done. remote: Total 5747 (delta 2891), reused 5720 (delta 2864) Receiving objects: 100% (5747/5747), 2.76 MiB | 69 KiB/s, done. Resolving deltas: 100% (2891/2891), done.composerのインストールでの変化を確認するためにディレクトリ構造を保存しておいた。

curlでcomposerのインストーラを取得してphpコマンドに渡しcomposer.pharをインストールした。

$ ls -R BEAR.Sunday >List1 $ cd BEAR.Sunday $ curl -s http://getcomposer.org/installer | php #!/usr/bin/env php All settings correct for using Composer Downloading... Composer successfully installed to: /home/shige/BEAR/BEAR.Sunday/composer.phar Use it: php composer.pharcomposerのインストール前とインストール後での違いを見るとcomposer.pharファイルのみが導入されていることが確認できた。

$ cd ../ $ ls -R BEAR.Sunday >List2 $ diff List1 List2 6a7 > composer.phar導入したcomposerを利用して外部ライブラリを導入する。

$ cd BEAR.Sunday $ ./composer.phar install Installing dependencies - Installing aura/autoload (dev-master) Cloning 1b8028cd301a8c95da7f0b1725bbf4fc8a495529 - Installing aura/router (dev-master) Cloning 9b7cceaf1914214ac615cf1697f39d4f4f71e52d - Installing aura/web (dev-master) Cloning 111c884927e597f25fe8e14bf2d32860469b3730 - Installing monolog/monolog (1.1.0) Downloading: 100% - Installing symfony/event-dispatcher (v2.0.15) Downloading: 100% - Installing guzzle/guzzle (v2.7.2) Downloading: 100% - Installing facebook/xhprof (0.9.2) Downloading: 100% - Installing aura/di (dev-master) Cloning 2bc8695f2efe040935e461f8fa945fc73ebbfe11 - Installing doctrine/common (dev-master) Cloning b3afbb80506d909743475c5b0904285ab0c07941 - Installing ray/aop (dev-master) Cloning e7e5125f829130c716bd797b389cf4c5e3f8c2fd - Installing ray/di (dev-master) Cloning 460bb44f25742147becd22a3afd8b1b92d3183a0 - Installing aura/signal (dev-master) Cloning 501f622f7905a5b42f98265937e84c02db6e78bd - Installing bear/resource (dev-master) Cloning ae5acc46be3aa39241067e613f6e1b7edbf27a8b - Installing doctrine/dbal (dev-master) Cloning 78dbf28923059545b24ba753c112560ad59ca89e - Installing pagerfanta/pagerfanta (dev-master) Cloning c490684def33e992241e7fad33bcbd03d9d18643 - Installing vdump/vdump (0.1.0) Downloading: 100% - Installing smarty/smarty (v3.1.11) Checking out /tags/v3.1.11/@4636 - Installing symfony/console (v2.0.15) Downloading: 100% - Installing symfony/http-foundation (v2.0.15) Downloading: 100% monolog/monolog suggests installing mlehner/gelf-php (Allow sending log messages to a GrayLog2 server) pagerfanta/pagerfanta suggests installing doctrine/orm (2.*) pagerfanta/pagerfanta suggests installing doctrine/mongodb-odm (2.*) pagerfanta/pagerfanta suggests installing solarium/solarium (2.*) Writing lock file Generating autoload files外部ライブラリ導入前と導入後を比較してみました。

$ cd .. $ ls -R BEAR.Sunday>List3 $ diff List2 List3>diff23 $ cat diff23 6a7 > composer.lock 11a13 > vendor 559a562,5967 > > BEAR.Sunday/vendor: > Aura > BEAR > Ray > autoload.php > composer > doctrine > facebook > guzzle > monolog > pagerfanta > smarty > symfony > vdump > ・・・以下略composer.lockとvenderが追加されたようで外部ライブラリの入れ直しではこの2つの削除でOKかな?

sandboxアプリのtmp, logディレクトリの権限を変更しておきます。

$ cd BEAR.Sunday $ chmod -R 777 apps/sandbox/tmp apps/sandbox/logphpunit関係の導入。

auto_discoverをonにして 新規チャネルを自動的に探すように設定。

$ sudo pear config-set auto_discover 1 config-set succeeded $ sudo pear install pear.phpunit.de/PHPUnit Attempting to discover channel "pear.phpunit.de"... downloading channel.xml ... Starting to download channel.xml (804 bytes) ....done: 804 bytes Auto-discovered channel "pear.phpunit.de", alias "phpunit", adding to registry Attempting to discover channel "pear.symfony-project.com"... downloading channel.xml ... Starting to download channel.xml (865 bytes) ...done: 865 bytes Auto-discovered channel "pear.symfony-project.com", alias "symfony", adding to registry Did not download optional dependencies: phpunit/PHP_Invoker, use --alldeps to download automatically phpunit/PHPUnit can optionally use package "phpunit/PHP_Invoker" (version >= 1.1.0) phpunit/PHP_CodeCoverage can optionally use PHP extension "xdebug" (version >= 2.0.5) phpunit/PHPUnit_MockObject can optionally use PHP extension "soap" downloading PHPUnit-3.6.11.tgz ... Starting to download PHPUnit-3.6.11.tgz (119,171 bytes) ...done: 119,171 bytes downloading File_Iterator-1.3.1.tgz ... Starting to download File_Iterator-1.3.1.tgz (5,157 bytes) ...done: 5,157 bytes downloading Text_Template-1.1.1.tgz ... Starting to download Text_Template-1.1.1.tgz (3,622 bytes) ...done: 3,622 bytes downloading PHP_CodeCoverage-1.1.2.tgz ... Starting to download PHP_CodeCoverage-1.1.2.tgz (132,552 bytes) ...done: 132,552 bytes downloading PHP_Timer-1.0.2.tgz ... Starting to download PHP_Timer-1.0.2.tgz (3,686 bytes) ...done: 3,686 bytes downloading PHPUnit_MockObject-1.1.1.tgz ... Starting to download PHPUnit_MockObject-1.1.1.tgz (19,897 bytes) ...done: 19,897 bytes downloading YAML-1.0.6.tgz ... Starting to download YAML-1.0.6.tgz (10,010 bytes) ...done: 10,010 bytes downloading PHP_TokenStream-1.1.3.tgz ... Starting to download PHP_TokenStream-1.1.3.tgz (9,860 bytes) ...done: 9,860 bytes install ok: channel://pear.phpunit.de/File_Iterator-1.3.1 install ok: channel://pear.phpunit.de/Text_Template-1.1.1 install ok: channel://pear.phpunit.de/PHP_Timer-1.0.2 install ok: channel://pear.symfony-project.com/YAML-1.0.6 install ok: channel://pear.phpunit.de/PHP_TokenStream-1.1.3 install ok: channel://pear.phpunit.de/PHP_CodeCoverage-1.1.2 install ok: channel://pear.phpunit.de/PHPUnit_MockObject-1.1.1 install ok: channel://pear.phpunit.de/PHPUnit-3.6.11 $ sudo pear install phpunit/DbUnit downloading DbUnit-1.1.2.tgz ... Starting to download DbUnit-1.1.2.tgz (41,895 bytes) ............done: 41,895 bytes install ok: channel://pear.phpunit.de/DbUnit-1.1.2 $ sudo pear install phpunit/PHP_Invoker downloading PHP_Invoker-1.1.0.tgz ... Starting to download PHP_Invoker-1.1.0.tgz (3,727 bytes) ....done: 3,727 bytes install ok: channel://pear.phpunit.de/PHP_Invoker-1.1.0 $ sudo pear install phpunit/PHP_Invoker downloading PHP_Invoker-1.1.0.tgz ... Starting to download PHP_Invoker-1.1.0.tgz (3,727 bytes) ....done: 3,727 bytes install ok: channel://pear.phpunit.de/PHP_Invoker-1.1.0phpunitテストを実行するためにデータベースの準備を行う。

アプリ用DB blogbearとテスト用DB blogbeartestをCREATEする。

$ sudo mysql Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 3 Server version: 5.5.24 MySQL Community Server (GPL) Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. mysql> show databases; +--------------------+ | Database | +--------------------+ | information_schema | | mysql | | performance_schema | | test | +--------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) mysql> CREATE DATABASE `blogbear` DEFAULT CHARACTER SET 'utf8'; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> CREATE DATABASE `blogbeartest` DEFAULT CHARACTER SET 'utf8'; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> show databases; +--------------------+ | Database | +--------------------+ | information_schema | | blogbear | | blogbeartest | | mysql | | performance_schema | | test | +--------------------+ 6 rows in set (0.00 sec) mysql> quit Byeデータベースblogbearにpostsテーブルを作成しダミーデータを投入する。

$ sudo mysql blogbear

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 5

Server version: 5.5.24 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its

affiliates. Other names may be trademarks of their respective

owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE TABLE posts (

-> id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

-> title VARCHAR(50),

-> body TEXT,

-> created DATETIME DEFAULT NULL,

-> modified DATETIME DEFAULT NULL

-> );

Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> INSERT INTO posts (title,body,created)

-> VALUES ('タイトル', 'これは、記事の本文です。', NOW());

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO posts (title,body,created)

-> VALUES ('またタイトル', 'そこに本文が続きます。', NOW());

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO posts (title,body,created)

-> VALUES ('タイトルの逆襲', 'こりゃ本当に面白そう!うそ。', NOW());

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> show tables;

+--------------------+

| Tables_in_blogbear |

+--------------------+

| posts |

+--------------------+

1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from posts;

+----+-----------------------+--------------------------------------------+---------------------+----------+

| id | title | body | created | modified |

+----+-----------------------+--------------------------------------------+---------------------+----------+

| 1 | タイトル | これは、記事の本文です。 | 2012-07-08 10:17:18 | NULL |

| 2 | またタイトル | そこに本文が続きます。 | 2012-07-08 10:17:18 | NULL |

| 3 | タイトルの逆襲 | こりゃ本当に面白そう!うそ。 | 2012-07-08 10:17:19 | NULL |

+----+-----------------------+--------------------------------------------+---------------------+----------+

3 rows in set (0.00 sec)

mysql> quit

Bye

データベースblogbeartestにpostsテーブルを作成する。$ sudo mysql blogbeartest

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 8

Server version: 5.5.24 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its

affiliates. Other names may be trademarks of their respective

owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE TABLE posts (

-> id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

-> title VARCHAR(50),

-> body TEXT,

-> created DATETIME DEFAULT NULL,

-> modified DATETIME DEFAULT NULL

-> );

Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> show tables;

+------------------------+

| Tables_in_blogbeartest |

+------------------------+

| posts |

+------------------------+

1 row in set (0.00 sec)

mysql> quit

Bye

テスト実行準備が終わったのでphpunitテストを実行する。$ cd ~/BEAR/BEAR.Sunday $ phpunit PHPUnit 3.6.11 by Sebastian Bergmann. The Xdebug extension is not loaded. No code coverage will be generated. run:sandbox mode=Dev cahce=enable ............................................. Time: 4 seconds, Memory: 17.25Mb OK (45 tests, 55 assertions)sandboxを実際にビルトインサーバーで実行して挙動をブラウザから確認する。

$ php -S localhost:8088 web.php PHP 5.4.4 Development Server started at Sun Jul 8 10:57:08 2012 Listening on localhost:8088 Document root is /home/shige/BEAR/BEAR.Sunday/apps/sandbox/htdocs Press Ctrl-C to quit. [Sun Jul 8 10:57:26 2012] run:sandbox mode=Dev cahce=enable [Sun Jul 8 10:57:26 2012] ::1:42119 [200]: /assets/css/bootstrap.css [Sun Jul 8 10:57:26 2012] ::1:42120 [200]: /assets/css/bootstrap-responsive.css [Sun Jul 8 10:57:26 2012] ::1:42121 [200]: /assets/js/jquery.js [Sun Jul 8 10:57:26 2012] ::1:42122 [200]: /assets/js/bootstrap-tooltip.js [Sun Jul 8 10:57:26 2012] ::1:42123 [200]: /assets/js/bootstrap-popover.js [Sun Jul 8 10:57:26 2012] ::1:42124 [200]: /assets/js/bootstrap-collapse.js [Sun Jul 8 10:57:26 2012] ::1:42125 [200]: /assets/js/bootstrap-tab.js [Sun Jul 8 10:57:26 2012] ::1:42126 [200]: /assets/ico/favicon.ico [Sun Jul 8 10:57:26 2012] ::1:42128 [200]: /assets/img/glyphicons-halflings.png [Sun Jul 8 10:57:26 2012] ::1:42129 [200]: /assets/ico/favicon.ico [Sun Jul 8 10:58:03 2012] run:sandbox mode=Dev cahce=enable [Sun Jul 8 10:58:03 2012] ::1:42133 [200]: /assets/css/bootstrap.css [Sun Jul 8 10:58:03 2012] ::1:42134 [200]: /assets/js/bootstrap-tooltip.js [Sun Jul 8 10:58:03 2012] ::1:42135 [200]: /assets/js/bootstrap-popover.js [Sun Jul 8 10:58:03 2012] ::1:42136 [200]: /assets/js/bootstrap-collapse.js [Sun Jul 8 10:58:03 2012] ::1:42137 [200]: /assets/js/bootstrap-tab.js ・・・以下略ブラウザからアクセスしてページ内容を確認。

起動時に指定したweb.phpがhttp://localhost:8088/へのアクセスで表示される。ページ内にあるリンクからHelloworldを表示する。

ちゃんとHelloWorldページが表示された。

2011年10月3日月曜日

QLife 添付文書Pro リリース

Twitter等でも告知させて頂きましたが情報を集約させるためにブログでまとめたいと思います。

AppStoreはこちらからアクセス出来ます。

http://itunes.apple.com/jp/app/id467352729

上記アプリを継続してご利用頂くにはQLM IDを取得して頂く必要があります。

QLM IDの取得は以下から行なってください。

https://qlifebooks.com/entry/index.php

上記URLは現状iPhoneでの登録について準備中です(10/3現在)。iPhoneでご利用予定の方は事前にIDを取得しておくことをお勧めします。

そしてFacebookページも作成されておりますので是非情報収集等にお役立てください。

このアプリの特徴としては多くの医薬品が画像付きで表示されること。そしてiOS上の添付文書閲覧アプリでは初だと思いますがインタビューフォームを閲覧することが可能です。

またローカルにデータを保持(約1GB)するため回線不通時でも添付文書の閲覧が可能です。

このデータを端末に登録するため初回利用時にちょっと大きめなデータダウンロードが必要となります。サイズの関係上wi-fi接続のみ対応となっておりご自宅や職場等でのインストールをお勧め致します。

添付文書Proに関するご意見等は私 @kaepapa33 もしくは@QLife_JP までお寄せ頂けますようお願い致します。

http://itunes.apple.com/jp/app/id467352729

上記アプリを継続してご利用頂くにはQLM IDを取得して頂く必要があります。

QLM IDの取得は以下から行なってください。

https://qlifebooks.com/entry/index.php

上記URLは現状iPhoneでの登録について準備中です(10/3現在)。iPhoneでご利用予定の方は事前にIDを取得しておくことをお勧めします。

そしてFacebookページも作成されておりますので是非情報収集等にお役立てください。

このアプリの特徴としては多くの医薬品が画像付きで表示されること。そしてiOS上の添付文書閲覧アプリでは初だと思いますがインタビューフォームを閲覧することが可能です。

またローカルにデータを保持(約1GB)するため回線不通時でも添付文書の閲覧が可能です。

このデータを端末に登録するため初回利用時にちょっと大きめなデータダウンロードが必要となります。サイズの関係上wi-fi接続のみ対応となっておりご自宅や職場等でのインストールをお勧め致します。

添付文書Proに関するご意見等は私 @kaepapa33 もしくは@QLife_JP までお寄せ頂けますようお願い致します。

2011年10月2日日曜日

2011年9月20日火曜日

AndroidLibraryプロジェクトの作成とテスト(2)

ちょっと間があいてしまいましたが前回の続きです。

今回は実際にテストを作って実行する部分について紹介したいと思います。ではまずはテスト対象となるクラスをライブラリプロジェクトに作成したいと思います。

ライブラリプロジェクトのパッケージ直下にクラスを作成するためにコンテキストメニューから「新規」-「クラス」を選択し以下の新規Javaクラスダイアログを表示します。

クラス名はプロジェクトと同じ「AndroidLibrary」としました。他は今回なにも変更をしていません。

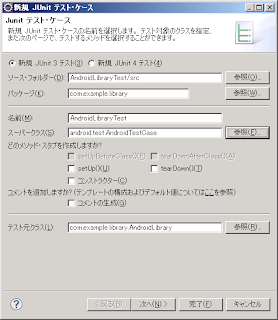

作成されたクラスファイルにとりあえずコンストラクタメソッドのみ作成して続いてテストクラスを作成します。私はQuickJUnitを利用しているのでAndroidLibraryクラスに対するテストクラスが未作成状態ではCtrl+9で以下のようなダイアログが開きます。既にテストクラスが作成されている場合にはテストクラスがパースペクティブに表示されテスト対象クラスとテストクラスをショートカットで行き来することが出来ます。

ここで「はい」と答えると新規JUnitテスト・ケースダイアログが表示されますのでテストクラスを生成させましょう。

ソース・フォルダーがLibraryプロジェクトのsrcフォルダがデフォルトで指定されているのでLibraryテストプロジェクトのsrcフォルダに変更しておきます。またスーパークラスをAndroidTestCaseに変更してあります。

作成したAndroidLibraryTestクラス内にとりあえず簡単なテストを作成しました。AndroidLibraryクラスのインスタンスを生成してそのインスタンスがAndroidLibraryクラスのものであるか確認しているだけです。コンストラクタメソッドは既に作成してあるのでテストファーストじゃありませんが今回は気にしません。

また「新規作成」-「その他」から「Java」-「JUnit」-「Junitテスト・スイート」からAllTestsクラスを作成して配下のテストクラスを収集するよう実装しました。

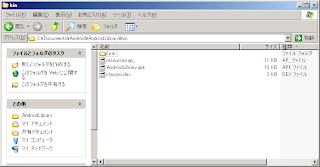

ここで一点注意が必要です。プロジェクトを作成したときに自動ビルドの設定になっている場合空プロジェクトがビルドされて既にapkファイルが作成されています。この状態でテストを実行するとエミュレータにLibraryプロジェクトのパッケージがインストールされてしまいテストが上手く実行出来なくなってしまいます。Libraryプロジェクトフォルダ内のbinフォルダは以下のようになっていることと思います。

これら3つのファイルは必要ありませんのでテスト実行前に必ず削除しておくようにしてください。そうしないとエミュレータ起動ごとにAndroidライブラリパッケージがエミュレータにインストールされてしまいアンインストールしないとテスト実行が出来なくなってしまいます。もしインストールが実行されてしまった場合は.settingあたりを一度削除する必要があるかもしれませんがそこまでは検証していません。

さて実際のテストの実行ですが「実行構成」を開き通常のAndroidテストと同じように設定を行います。ここは特に詳しい説明は必要ないことでしょう。

そしてテストを実行するともちろんコンストラクタクラスが作られているのでグリーンです。

いかがだったでしょうか。注意点はあるもののお手軽にライブラリプロジェクトのテストを行うことが出来ます。ライブラリなのでandroid.jarに依存しないものであれば普通のJavaプロジェクトとして作成したほうがテスト実行速度も速く優位だと思いますがどうしてもandroid.jarに依存してしまう場合にはこの手法でテストが可能となることと思います。

さてさてこの手法を用いてライブラリを作成しなくちゃ!

今回は実際にテストを作って実行する部分について紹介したいと思います。ではまずはテスト対象となるクラスをライブラリプロジェクトに作成したいと思います。

ライブラリプロジェクトのパッケージ直下にクラスを作成するためにコンテキストメニューから「新規」-「クラス」を選択し以下の新規Javaクラスダイアログを表示します。

クラス名はプロジェクトと同じ「AndroidLibrary」としました。他は今回なにも変更をしていません。

作成されたクラスファイルにとりあえずコンストラクタメソッドのみ作成して続いてテストクラスを作成します。私はQuickJUnitを利用しているのでAndroidLibraryクラスに対するテストクラスが未作成状態ではCtrl+9で以下のようなダイアログが開きます。既にテストクラスが作成されている場合にはテストクラスがパースペクティブに表示されテスト対象クラスとテストクラスをショートカットで行き来することが出来ます。

ここで「はい」と答えると新規JUnitテスト・ケースダイアログが表示されますのでテストクラスを生成させましょう。

ソース・フォルダーがLibraryプロジェクトのsrcフォルダがデフォルトで指定されているのでLibraryテストプロジェクトのsrcフォルダに変更しておきます。またスーパークラスをAndroidTestCaseに変更してあります。

作成したAndroidLibraryTestクラス内にとりあえず簡単なテストを作成しました。AndroidLibraryクラスのインスタンスを生成してそのインスタンスがAndroidLibraryクラスのものであるか確認しているだけです。コンストラクタメソッドは既に作成してあるのでテストファーストじゃありませんが今回は気にしません。

また「新規作成」-「その他」から「Java」-「JUnit」-「Junitテスト・スイート」からAllTestsクラスを作成して配下のテストクラスを収集するよう実装しました。

ここで一点注意が必要です。プロジェクトを作成したときに自動ビルドの設定になっている場合空プロジェクトがビルドされて既にapkファイルが作成されています。この状態でテストを実行するとエミュレータにLibraryプロジェクトのパッケージがインストールされてしまいテストが上手く実行出来なくなってしまいます。Libraryプロジェクトフォルダ内のbinフォルダは以下のようになっていることと思います。

これら3つのファイルは必要ありませんのでテスト実行前に必ず削除しておくようにしてください。そうしないとエミュレータ起動ごとにAndroidライブラリパッケージがエミュレータにインストールされてしまいアンインストールしないとテスト実行が出来なくなってしまいます。もしインストールが実行されてしまった場合は.settingあたりを一度削除する必要があるかもしれませんがそこまでは検証していません。

さて実際のテストの実行ですが「実行構成」を開き通常のAndroidテストと同じように設定を行います。ここは特に詳しい説明は必要ないことでしょう。

そしてテストを実行するともちろんコンストラクタクラスが作られているのでグリーンです。

いかがだったでしょうか。注意点はあるもののお手軽にライブラリプロジェクトのテストを行うことが出来ます。ライブラリなのでandroid.jarに依存しないものであれば普通のJavaプロジェクトとして作成したほうがテスト実行速度も速く優位だと思いますがどうしてもandroid.jarに依存してしまう場合にはこの手法でテストが可能となることと思います。

さてさてこの手法を用いてライブラリを作成しなくちゃ!

2011年9月17日土曜日

AndroidLibraryプロジェクトの作成とテスト(1)

ADTの機能としてLibraryProjectの作成がある。たしか0.9.7あたりから追加されたものだったと思うが複数のアプリケーションから参照が可能なLibraryプロジェクトが作成可能となっています。

ライブラリであるので当然このLibraryプロジェクトはjarとしてbuildされ複数のAndroidプロジェクトで利用可能ということです。

しかもADTの機能としてLibraryプロジェクトをライブラリとして参照するとそのAndroidプロジェクトの中からもソースコードの添付等を経ずソースコードの参照可能となり使い勝手の面で大きなメリットがあるように思われます。

@ussy00さんのブログで春頃に紹介されていますが画像が無くなってしまっているようなのでATECの一員として後追い記事ではあるものの詳細をまとめてみようと思います。

ということで先ずはLibraryプロジェクトとLibraryテストプロジェクトの作成から行なってみたいと思います。

まずは新規作成より通常のAndroidプロジェクトの作成と同様に「Androidプロジェクト」を選択します。作成仮定としてはAndroidプロジェクトとほぼ同じですが一点だけ違うのはAcitivyを作成しないということです。

上記のようにプロジェクト名を付け内容の部分についてはそれぞれの環境にあわせて設定を行ってください。ビルド・ターゲットとしては今回はAPIレベル7を選択しました。

パッケージ名をを指定した下の部分でAndroidプロジェクトではアクティビティ名を入力してアクティビティクラスを自動生成させていると思いますが今回のライブラリではAcitivityは使わないという設定にしてチェックを外しています。「次へ」ボタンを押してテストプロジェクトも一緒に作成します。

こちらはデフォルトのままでOKです。変更する必要がある場合は随時行なってください。

私はQuickJUnitを使う関係でパッケージ名をAndroidプロジェクトと同じにするようにしています。このあたりも好みかと思いますので自由に設定しましょう。「完了」ボタンを押すと上記ではAndroidLibraryプロジェクトとAndroidLibraryTestプロジェクトの二つがパッケージエクスプローラに表示されるようになったかと思います。続いてそれぞれのパッケージについてLibraryプロジェクトとする設定を行います。

パッケージエクスプローラでAndroidLibraryプロジェクトを右クリックしてコンテキストメニューからプロパティを選択しその中のAndroid項目を開きます。

下の「ライブラリー」という中の「Is Library」にチェックを入れこのプロジェクトがLibraryプロジェクトであることを設定します。続いてAndroiManifest.xmlを開きます。

上記はAndroidManifest.xmlファイルのアプリケーションタブの一部です。上部にある「Define an <application> tag in the AndroidManifest.xml」のチェックが入っていると思うのでこれを外します。

するとAndroidManifest.xmlファイルは上記のようにとても簡単な物になります。

続いては必要のなresフォルダの中身を削除してしまいましょう。リソースを利用する場合は残しておいても構いませんが初期設定で置かれるiconやlayout/main.xmlやvalues/string.xmlは必要ないことが多いのではないかと思います。genフォルダ、assetsフォルダそしてresフォルダ自身は残しておかないとコンパイル時にエラーとなってしまうようです。

続いてはAndroidLibraryTestプロジェクトのプロパティを設定します。先程「Is Library」にチェックを入れた部分で「追加」ボタンを押しAndroidLibraryプロジェクトをライブラリとして登録します。

登録すると上記のように表示されライブラリとして追加されたことが表示されます。

またパッケージエクスプローラ上ではAndroidLibrary_srcとして参照されていることがわかるかと思います。この中身はAndroidLibraryプロジェクトのsrcフォルダがそのままリンクされているような感じで表示されています。こちらからファイルを変更してもAndroidLibraryプロジェクトの内容に反映してくれるようです。

ちょっと長くなってきてしまったのでとりあえずこのあたりでいったん〆め。

次の記事では実際にテストを実行するまでをご紹介します。

ライブラリであるので当然このLibraryプロジェクトはjarとしてbuildされ複数のAndroidプロジェクトで利用可能ということです。

しかもADTの機能としてLibraryプロジェクトをライブラリとして参照するとそのAndroidプロジェクトの中からもソースコードの添付等を経ずソースコードの参照可能となり使い勝手の面で大きなメリットがあるように思われます。

@ussy00さんのブログで春頃に紹介されていますが画像が無くなってしまっているようなのでATECの一員として後追い記事ではあるものの詳細をまとめてみようと思います。

ということで先ずはLibraryプロジェクトとLibraryテストプロジェクトの作成から行なってみたいと思います。

まずは新規作成より通常のAndroidプロジェクトの作成と同様に「Androidプロジェクト」を選択します。作成仮定としてはAndroidプロジェクトとほぼ同じですが一点だけ違うのはAcitivyを作成しないということです。

上記のようにプロジェクト名を付け内容の部分についてはそれぞれの環境にあわせて設定を行ってください。ビルド・ターゲットとしては今回はAPIレベル7を選択しました。

パッケージ名をを指定した下の部分でAndroidプロジェクトではアクティビティ名を入力してアクティビティクラスを自動生成させていると思いますが今回のライブラリではAcitivityは使わないという設定にしてチェックを外しています。「次へ」ボタンを押してテストプロジェクトも一緒に作成します。

こちらはデフォルトのままでOKです。変更する必要がある場合は随時行なってください。

私はQuickJUnitを使う関係でパッケージ名をAndroidプロジェクトと同じにするようにしています。このあたりも好みかと思いますので自由に設定しましょう。「完了」ボタンを押すと上記ではAndroidLibraryプロジェクトとAndroidLibraryTestプロジェクトの二つがパッケージエクスプローラに表示されるようになったかと思います。続いてそれぞれのパッケージについてLibraryプロジェクトとする設定を行います。

パッケージエクスプローラでAndroidLibraryプロジェクトを右クリックしてコンテキストメニューからプロパティを選択しその中のAndroid項目を開きます。

下の「ライブラリー」という中の「Is Library」にチェックを入れこのプロジェクトがLibraryプロジェクトであることを設定します。続いてAndroiManifest.xmlを開きます。

上記はAndroidManifest.xmlファイルのアプリケーションタブの一部です。上部にある「Define an <application> tag in the AndroidManifest.xml」のチェックが入っていると思うのでこれを外します。

するとAndroidManifest.xmlファイルは上記のようにとても簡単な物になります。

続いては必要のなresフォルダの中身を削除してしまいましょう。リソースを利用する場合は残しておいても構いませんが初期設定で置かれるiconやlayout/main.xmlやvalues/string.xmlは必要ないことが多いのではないかと思います。genフォルダ、assetsフォルダそしてresフォルダ自身は残しておかないとコンパイル時にエラーとなってしまうようです。

続いてはAndroidLibraryTestプロジェクトのプロパティを設定します。先程「Is Library」にチェックを入れた部分で「追加」ボタンを押しAndroidLibraryプロジェクトをライブラリとして登録します。

登録すると上記のように表示されライブラリとして追加されたことが表示されます。

ちょっと長くなってきてしまったのでとりあえずこのあたりでいったん〆め。

次の記事では実際にテストを実行するまでをご紹介します。

登録:

投稿 (Atom)